藤井風さんの音楽やメッセージには覚醒や波動といったスピリチュアルな要素を感じ取る人が多くいます。

その世界観は一部で宗教くさいや宗教色強いといった見方もされますが、楽曲やパフォーマンスを通して伝えられる内容は必ずしも宗教そのものではありません。

中には、サイババの生まれ変わりという噂が広がるきっかけになった出来事もあり、ファンやリスナーの間で議論を呼んできました。

また、ツインレイや前世、ハイヤーセルフといった概念を想起させる表現が歌詞や映像に散りばめられており、その背景や意図を知りたいと考える人も少なくありません。

『花』スピリチュアルのように特定の曲やモチーフに込められた意味を深く読み解くことで、藤井風さんの表現が持つ奥行きや魅力をより理解できます。

本記事では藤井風スピリチュアルの多面的な側面を丁寧に紐解き、噂や解釈の背景、音楽的表現との関係性を総合的に解説していきます。

藤井風がスピリチュアルといわれる理由を整理。楽曲・発言・世界観から読み解く!

-

ハイヤーセルフを軸にしたメッセージとは?自己解説から考察

-

覚醒・波動は何を意味する?歌詞・MV・ライブの文脈で検証してみた

-

スピリチュアル 『花』『帰ろう』で描く死生観と循環

-

前世や輪廻の示唆はある?モチーフと受け取り方を整理

-

ツインレイの噂は本当?恋愛表現と“魂の伴侶”解釈を分けて考える

-

スピリチュアルを音楽的にどう体現?『grace』『まつり』ほか事例まとめ

ハイヤーセルフを軸にしたメッセージとは?自己解説から考察

藤井風さんが公の場で自身の楽曲に込めた思想を語る中でも、特に注目されるのがハイヤーセルフ(高次の自己)という概念です。

出典元:instagram

出典元:instagram

これは一般的に、自分の内側に存在する純粋で愛に満ちた存在を指し、エゴ(自我)や利己心、嫉妬といったネガティブな感情とは無縁とされています。

スピリチュアル分野ではしばしば「魂の本質」や「内なる神性」と表現されるもので、直感や人生の方向性を示す羅針盤のような役割を果たすとされます。

藤井風さんはデビュー曲である『何なんw』について、YouTubeで自らの言葉で「誰しもの中に存在しているハイヤーセルフを探そうとする歌」だと説明しています。

この中で、ハイヤーセルフは自身に向かって「正しい道に進んでほしい」「幸せになってほしい」と呼びかける存在だと述べています。

これは単なる恋愛や人間関係のメッセージではなく、人生全般にわたるガイドのようなニュアンスを含みます。

楽曲とビジュアルにおける表現

藤井風さんの作品では、このハイヤーセルフが音楽だけでなく映像でも象徴的に表現されます。

『何なんw』のミュージックビデオでは、全身白い衣装をまとった人物が登場しますが、これは本人の分身であり、純粋性や高次元の自己を表現していると解釈されています。

白はスピリチュアル分野で浄化や神聖さの象徴とされる色で、この演出は意識的な選択とみられます。

ハイヤーセルフと日常のつながり

藤井風さんの発言からは、ハイヤーセルフとの対話は特別な場面だけで行うものではなく、日々の選択や思考にも反映されるという意識が読み取れます。

彼はインタビューやライブMCで「ないものではなく、あるものにフォーカスする」という言葉を繰り返し使いますが、これはハイヤーセルフに耳を傾ける生き方の実践的な形とも言えます。

人間の心は防衛本能からネガティブに傾きやすいですが、ハイヤーセルフはその逆方向に導く存在とされています。

スピリチュアル嫌いの層にも響く理由

一部の人はスピリチュアルという言葉自体に距離を置きますが、藤井風さんの場合、その思想を押し付けることはせず、音楽を通して自然に感じ取らせるアプローチを取ります。

これは、宗教的な教義や団体への帰属を伴わず、聴く人が自分なりに解釈できる余地を残しているため、幅広い層に受け入れられています。

このように、藤井風さんのハイヤーセルフを軸にしたメッセージは、歌詞や映像、インタビューを通して多層的に提示されており、スピリチュアルに馴染みのない人にとっても理解しやすく、生活に取り入れやすい形になっています。

【参照】

・サティヤ・サイ・ババ公式サイト https://www.sathyasai.org/

・YouTube 藤井風公式チャンネル https://www.youtube.com/channel/UCW6C…

・GQ JAPAN公式サイト https://www.gqjapan.jp/

覚醒・波動 は何を意味する?歌詞・MV・ライブの文脈で検証してみた

藤井風さんのファンやスピリチュアル分野に関心を持つ人々の間では、「覚醒」や「波動」という言葉がしばしば話題に上ります。

出典元:instagram

出典元:instagram

覚醒とは、精神的・意識的な目覚めを指し、自分や世界の本質をより深く理解する状態を表します。

一方、波動は物理学の概念から派生し、スピリチュアルでは人や物が持つエネルギーの振動数を指す言葉として用いられます。

高い波動は愛や喜び、感謝といったポジティブな感情と結びつけられることが多いです。

歌詞に現れる覚醒のテーマ

藤井風さんの楽曲には、自己の枠を超えた視点や、世界との一体感を感じさせるフレーズが多く見られます。

『grace』では「待たせてごめん いつもありがと 会いにいくよ 一つになろう」という歌詞があり、これは聴き手と自分、あるいはハイヤーセルフとの融合をイメージさせます。

また、『まつり』や『ガーデン』では生と死、再生と循環といったテーマが繰り返し登場し、これは精神的な覚醒の過程を象徴していると解釈できます。

波動を感じさせる音楽性とパフォーマンス

藤井風さんのライブパフォーマンスでは、曲間の沈黙やピアノの余韻、観客との呼吸の合わせ方など、音以外の要素も強い印象を与えます。

これらは、スピリチュアル分野で言う「場の波動」を整える作用があるとされます。

波動という言葉は科学的に証明しきれない部分もありますが、観客が「癒された」「気持ちが軽くなった」と感想を述べるのは、音楽と演者のエネルギーが共鳴した結果と考えられます。

MVにおける象徴表現

インドで撮影された『grace』のミュージックビデオでは、ガンジス川での水浴や現地の人々との交流など、文化や宗教を超えた結びつきを象徴するシーンが多く含まれています。

水は浄化、太陽は生命力といったスピリチュアル的意味合いがあり、映像全体が覚醒の旅路を描いているようにも見えます。

覚醒・波動と社会的影響

藤井風さんが英語でもメッセージを発信していることは、波動を高める要素の一つとして捉えられています。

言語の壁を越えて伝わる音楽は、聴く人の感情や価値観に変化をもたらし、その結果として社会全体の意識の底上げに寄与すると考えられます。

このように、藤井風さんの覚醒や波動に関する表現は、歌詞、音楽性、映像演出、そしてライブ体験のすべてに組み込まれており、聴く人が自分の内面や世界との関係性を見直すきっかけを提供しています。

【参照】

・サティヤ・サイ・ババ公式サイト https://www.sathyasai.org/

・YouTube 藤井風公式チャンネル https://www.youtube.com/channel/UCW6C…

・docomo future project公式サイト https://www.nttdocomo.co.jp/

スピリチュアル 『花』『帰ろう』で描く死生観と循環

藤井風さんの楽曲『花』と『帰ろう』は、単なるポップソングの枠を超えて、生と死、そしてその循環という深いテーマを描いています。

両曲ともに軽快で耳なじみの良いメロディを持ちながら、その歌詞と映像表現にはスピリチュアルな死生観が色濃く反映されています。

『花』に込められた死生観

『花』のミュージックビデオでは、藤井風さんが棺に横たわり、色とりどりの花に囲まれながら穏やかな笑みを浮かべています。

出典元:instagram

出典元:instagram

そこから立ち上がり、フォーマルな黒服からカラフルな衣装に変わって踊る姿は、死を迎えた後の新たな存在や生まれ変わりを象徴していると解釈できます。

黒服の姿は現世を、カラフルな衣装は肉体を離れた自由な魂や再生の姿を表しているとも考えられます。

映像終盤でその姿が砂のように消える場面は、物質的な存在が一度終わりを迎え、形を持たない存在へと移行する瞬間を示唆しているようです。

『帰ろう』が描く旅立ちと受容

『帰ろう』では、「何も持たずに帰ろう」「一つ一つ荷物手放そう」という歌詞が象徴的です。

これは現世の執着や物質的な荷物を手放し、軽やかな状態で元いた場所(魂の故郷)へ帰ることを促すようにも聞こえます。

ラストに向けて「永遠なる光の中 全てを愛すだろう」と歌われる部分は、死後に訪れる安らぎや、すべてを包括する愛への到達をイメージさせます。

循環のモチーフ

両曲には「生まれ変わり」や「再び巡る」感覚が共通して流れています。

これは仏教における輪廻転生の思想とも重なりますが、藤井風さんの表現は宗教的教義に依存せず、聴く人それぞれが自分の価値観や体験に照らして受け取れる柔らかさがあります。

そのため、死生観を重く感じることなく、むしろ生命の流れや再生への希望として解釈できるようになっています。

音楽的・映像的演出による補強

『花』は軽快でポップな曲調、『帰ろう』は穏やかなバラードですが、どちらも歌詞のテーマと対照的なサウンドアプローチを採用しています。

これは、深刻になりがちな死のテーマを、日常的に受け入れやすくする効果があります。ミュージックビデオの鮮やかな色彩や自然光の使い方も、死を終わりではなく新しい始まりとして描くメッセージを後押ししています。

両曲は、死を恐怖や喪失としてではなく、次の段階への移行、循環の一部として描き出しており、スピリチュアルな死生観を日常に溶け込ませる役割を果たしています。

【参照】

・YouTube 藤井風公式チャンネル https://www.youtube.com/

・サティヤ・サイ・ババ公式サイト https://www.sathyasai.org/

前世や輪廻の示唆はある?モチーフと受け取り方を整理

藤井風さんの楽曲や発言には、前世や輪廻の存在を直接的に肯定する表現は多くありません。

しかし、複数の作品には生と死の循環や魂の継続性を示唆するモチーフが繰り返し登場します。

歌詞に見られる輪廻のイメージ

『ガーデン』では「花は咲いては枯れ」というフレーズがあり、自然界における生と死の繰り返しを人間の人生に重ね合わせることができます。

また、『やば』では「何度も何度も墓まで行って」「同じことが何度もただ繰り返される」と歌われ、これは生まれ変わりや過去世の経験を示唆するような響きを持っています。

『まつり』の「生まれゆくもの死にゆくもの すべてが同時の出来事」という歌詞も、時間や命の循環を俯瞰的に捉える視点を示しています。

輪廻思想と藤井風さんの背景

藤井風さんのアルバムタイトル『LOVE ALL SERVE ALL』や『HELP EVER HURT NEVER』は、インドのスピリチュアルリーダー、サティヤ・サイ・ババの言葉に由来します。

インドの宗教・哲学には輪廻転生の考えが深く根付いており、幼少期からこうした思想に触れてきた可能性があります。

本人が直接的に「輪廻転生を信じている」と語った記録は見当たりませんが、音楽や言葉の中にその影響が透けて見える場面は少なくありません。

前世というモチーフの受け止め方

スピリチュアルな分野では、前世は現在の性格や嗜好、出会う人間関係に影響を与えるとされます。

藤井風さんの楽曲における「どこか懐かしい感覚」や「初めてではないような出会い」の表現は、こうした前世の概念と結びつけて解釈する人もいます。

ただし、彼の音楽は特定の宗教観に縛られず、多様な解釈を受け入れる開放性を持っています。

受け手による解釈の幅

藤井風さんの輪廻や前世の示唆は、明確なストーリーとしてではなく、断片的な言葉や映像のモチーフとして提示されます。

そのため、受け手が自分の経験や信念に基づいて意味を見出す余地が広く残されています。

これは宗教的な教義の伝達ではなく、あくまで個人が自由に感じ取れる芸術表現としての位置づけです。

このように、藤井風さんの音楽は、前世や輪廻というスピリチュアルな概念を直接的に語らずとも、命の循環や魂の連続性を感じさせる要素を豊富に含んでいます。

受け手次第で、その深さや方向性が変わるのも魅力の一つです。

【参照】

・YouTube 藤井風公式チャンネル https://www.youtube.com/

・サティヤ・サイ・ババ公式サイト https://www.sathyasai.org/

ツインレイの噂は本当?恋愛表現と“魂の伴侶”解釈を分けて考える

藤井風さんに関して、ツインレイという言葉がSNSやファンの間で頻繁に取り上げられるようになった背景には、彼の音楽や発言に見られる深い愛情表現と、魂のつながりを連想させる歌詞があります。

出典元:instagram

出典元:instagram

ツインレイとは、スピリチュアル分野において「魂が二つに分かれ、それぞれ別の肉体を持ち、この世で再び出会う唯一無二の存在」を指すとされます。

恋愛だけでなく、精神的な成長や魂の進化を促す特別な関係とされるため、藤井風さんの歌に感じられる「相手と一体になる感覚」や「再会」のテーマがこの概念と重ねられています。

楽曲における恋愛的要素とツインレイ解釈

藤井風さんの楽曲『きらり』は、一見すると恋人同士の軽快なやり取りを描いているようですが、その奥には互いを高め合う存在としての描写が含まれています。

また『帰ろう』や『grace』では、相手との別れや再会を超越的な愛で包み込むようなメッセージがあり、これが「魂の伴侶」という解釈を呼びやすい要因となっています。

恋愛表現との違いを整理

一般的な恋愛表現は感情や状況に基づくもので、時に嫉妬や依存も含まれます。

一方、ツインレイにおける愛は無条件で、相手の成長や幸せを第一に願うとされます。

藤井風さんの歌詞には、束縛や執着を手放し、相手の自由を尊重する言葉が多く見られ、恋愛表現よりもツインレイの思想に近いと言える場面があります。

| 項目 | 一般的な恋愛表現 | ツインレイ的解釈 |

|---|---|---|

| 感情の基盤 | 喜び、悲しみ、嫉妬など感情の起伏 | 無条件の愛と成長の促進 |

| 目的 | 一緒にいること自体 | 相手の魂の進化を助ける |

| 別れの捉え方 | 喪失感が大きい | 必要な成長過程と理解する |

噂の広がり方

この噂が拡散されたきっかけには、藤井風さんがインタビューで語った「出会うべき人とは自然に出会える」という趣旨の発言や、ライブMCでの印象的な言葉があります。

さらに、ファン同士がSNSで「この歌詞はツインレイを歌っているのでは」という解釈を共有したことで、話題が広がっていきました。

ツインレイという概念は、宗教的な縛りがなくても、深い人間関係のメタファーとして魅力的です。

藤井風さんの作品は、それを象徴的に感じさせる余地を残しつつ、特定の答えを提示せず、受け手が自由に解釈できる余白を大切にしている点が特徴です。

【参照】

・YouTube 藤井風公式チャンネル https://www.youtube.com/

・サティヤ・サイ・ババ公式サイト https://www.sathyasai.org/

スピリチュアルを音楽的にどう体現?『grace』『まつり』ほか事例まとめ

藤井風さんの音楽には、スピリチュアルな要素が明確に組み込まれていますが、それは説教的ではなく、音楽的・視覚的表現を通して自然に感じ取れる形で提示されています。

特に『grace』や『まつり』は、その象徴的な事例です。

『grace』における音と映像の融合

『grace』は英語詞を主体としながら、慈愛や赦しの感覚を漂わせる楽曲です。

ミュージックビデオでは、自然光や水面の揺らぎ、静謐な森の映像が多用され、聴覚と視覚の両方で心を鎮める効果があります。

曲構成は静かに始まり、徐々に高揚感を増しながらも最終的には静寂に戻るという流れで、これは瞑想のプロセスや呼吸のサイクルにも似ています。

『まつり』が描く集合的スピリチュアル体験

『まつり』では、リズムやコーラスが祭礼を思わせ、個人ではなく集団としての一体感を感じさせます。

歌詞には「生まれゆくもの死にゆくもの すべてが同時の出来事」というフレーズがあり、時間や命の循環を俯瞰する感覚が表れています。

楽器編成も和太鼓のような低音や、民族的な打楽器が組み合わされ、聴き手をトランス状態に導く要素があります。

他作品との比較

『HELP EVER HURT NEVER』や『LOVE ALL SERVE ALL』といったアルバムタイトルは、サティヤ・サイ・ババの教えに由来し、楽曲のテーマにも影響を与えています。

例えば『damn』や『青春病』のように直接的な宗教語を使わない曲でも、無償の愛や執着の手放しといったスピリチュアルな要素が内包されています。

| 曲名 | スピリチュアル要素 | 音楽的特徴 |

|---|---|---|

| grace | 慈愛、赦し、浄化 | 静→動→静の構成、自然音 |

| まつり | 命の循環、集合意識 | 民族打楽器、大合唱 |

| 帰ろう | 執着の手放し、魂の帰還 | 穏やかなテンポ、柔らかなメロディ |

藤井風さんの音楽的スピリチュアル表現は、直接的な説法ではなく、メロディやリズム、映像演出によって心に染み渡る形を取っています。

このアプローチは、信仰の有無を問わず多くの人に届く普遍性を持ち、国境や文化を越えて共感を生む要因となっています。

【参照】

・YouTube 藤井風公式チャンネル https://www.youtube.com/

・サティヤ・サイ・ババ公式サイト https://www.sathyasai.org/

藤井風 スピリチュアルは宗教なのか?誤解されやすい論点をやさしく解説

-

サイババの生まれ変わりは根拠がある?発端と事実関係をチェック

-

サイババ 写真・藤井風サイババ グッズが語られる背景と見極め方

-

藤井風が宗教くさい、宗教っぽい・宗教色強めといわれる理由を解析

-

藤井風 スピリチュアル と宗教の違い「HELP EVER HURT NEVER」「LOVE ALL SERVE ALL」をどう捉えるか

-

海外でも通じた藤井風のスピリチュアル 。バイラルや英語発信が与えた影響

-

まとめ:藤井風 スピリチュアル の正しい向き合い方と情報リテラシー

サイババの生まれ変わりは根拠がある?発端と事実関係をチェック

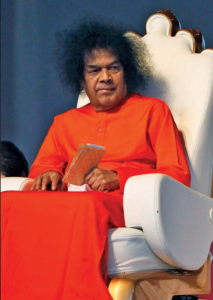

藤井風さんに関して、インターネットやSNS上ではサティヤ・サイ・ババの生まれ変わりではないかという噂が断続的に流れています。

この話題の背景を整理するためには、まずサティヤ・サイ・ババがどういった人物で、なぜ日本でも広く知られているのかを理解する必要があります。

サティヤ・サイ・ババはインド出身の霊的指導者で、愛と奉仕の精神を説き、多くの慈善活動を行ったことで知られます。

その影響力は世界各地に及び、教育・医療・水資源プロジェクトなど、社会的な貢献も広範囲にわたります。

この噂が出回り始めたきっかけは、藤井風さんが音楽活動の中で用いるメッセージや哲学、さらにはビジュアル面での象徴性にあります。

例えば、アルバムタイトル「HELP EVER HURT NEVER」や「LOVE ALL SERVE ALL」は、サイ・ババが生前に繰り返し語ったフレーズであり、藤井風さんがこれを作品名に採用したことが注目されました。

さらに、楽曲やライブ演出の中で、無償の愛や人類全体の調和を思わせるモチーフが散見される点も、この説を補強する材料として語られます。

噂が広まった経緯

この説は、音楽メディアでのインタビュー記事やファンコミュニティの会話から徐々に広まりました。

特にSNSでは、藤井風さんとサイ・ババの写真を並べて比較し、髪型や表情の類似性を指摘する投稿も見られます。

また、藤井風さん自身がスピリチュアルな価値観に触れる発言をしていることから、ファンの一部はそれを生まれ変わり説の裏付けとして解釈しています。

事実関係の整理

公的な記録や公式発表では、藤井風さんがサティヤ・サイ・ババの生まれ変わりであるという根拠は提示されていません。

当たり前ですが現状、この噂は主にファンやネット上のコミュニティによる推測と解釈に基づいています。

ただし、その背景には、藤井風さんの創作活動における思想的な一致や、サイ・ババが説いた理念との共鳴があることは確かです。

見解の分かれ方

一部のファンは、この噂を「本人の魂の方向性やメッセージ性を理解するための一つの切り口」として受け入れています。

一方で、他のファンやリスナーは、音楽や表現はあくまで個人のオリジナルなものであり、直接的に特定の人物の生まれ変わりと結びつける必要はないと考えています。

このテーマを考える上で重要なのは、事実と解釈を分けて整理する姿勢です。

生まれ変わり説が真実かどうかは証明されていないものの、その背景にある価値観や表現の影響は、藤井風さんの音楽理解を深める一助になるでしょう。

【参照】

・サティヤ・サイ・ババ公式サイト https://www.sathyasai.org/

・YouTube 藤井風公式チャンネル https://www.youtube.com/

サイババ 写真・藤井風サイババ グッズが語られる背景と見極め方

藤井風さんとサティヤ・サイ・ババを結びつける話題の中で、特に注目されるのが写真や関連グッズの存在です。

SNSやフリマアプリなどでは「藤井風サイババ グッズ」というキーワードが出回り、興味を持ったファンがその背景を探る動きも見られます。

写真の流通と象徴性

サティヤ・サイ・ババの写真は、インド国内だけでなく、世界中の信奉者やスピリチュアル関連施設で配布・販売されてきました。

日本でも、一部のスピリチュアルショップやイベントでポストカードやポスターの形で入手できます。

藤井風さんのファンの間では、こうした写真をライブグッズや部屋のインテリアとして飾るケースがあり、それが「藤井風サイババ グッズ」と呼ばれるきっかけとなっています。

グッズ化の流れ

藤井風さんの公式グッズとしてサイ・ババを直接モチーフにした商品は確認されていません。

しかし、ファン有志が制作したステッカーやアート作品がSNSでシェアされ、それが中古市場やオンラインショップで取引される事例があります。

これらは非公式ながらも、藤井風さんの思想的背景や音楽テーマに共鳴した人々によって作られたものと考えられます。

見極めのポイント

こうしたグッズを収集・購入する際には、公式か非公式かを見極めることが重要です。

公式商品は藤井風さんの公式サイトやライブ会場で販売されるため、販売元や制作元の明示があるかを確認することが望まれます。

非公式品は品質や著作権の扱いに注意が必要であり、特に肖像や商標の使用については販売者の説明を慎重に確認する必要があります。

| 分類 | 入手経路 | 特徴 |

|---|---|---|

| 公式グッズ | 公式サイト、ライブ会場 | 高品質、権利関係が明確 |

| 非公式ファングッズ | SNS、フリマアプリ | デザインが自由、品質や権利は要確認 |

| サイ・ババ関連品 | スピリチュアルショップ、海外通販 | 宗教的・精神的意味を持つ |

背景にある心理

藤井風さんとサイ・ババを重ねて見るファン心理には、単なる偶然や外見的な類似性だけでなく、藤井風さんの作品から感じ取る精神性や人類愛の思想が影響しています。

こうした背景を理解することで、グッズや写真を手にする意味もまた個人的で深いものとなります。

【参照】

・サティヤ・サイ・ババ公式サイト https://www.sathyasai.org/

・藤井風公式サイト https://fujiikaze.com/

藤井風が宗教くさい、宗教っぽい・宗教色強めといわれる理由を解析

藤井風さんに対して、一部のリスナーやネットユーザーが「宗教くさい」「宗教っぽい」「宗教色が強い」と感じる背景には、複数の要素が重なっています。

これは単に外見や音楽スタイルだけでなく、作品のメッセージ性、ビジュアル演出、発言内容など総合的な印象から形成されています。

メッセージ性とフレーズの影響

藤井風さんがアルバムやツアータイトルとして使用しているHELP EVER HURT NEVERやLOVE ALL SERVE ALLというフレーズは、インドの霊的指導者サティヤ・サイ・ババが生前に説いていた言葉と一致します。

これらの言葉は愛と奉仕を普遍的に説くものであり、宗教的背景を持つコミュニティでは長年使用されてきました。

そのため、宗教的活動や教義に馴染みのある人ほど、これらの言葉に特定の宗教色を感じやすくなります。

ビジュアルと衣装の印象

藤井風さんのライブやミュージックビデオでは、白やオレンジなど精神性を象徴する色合いの衣装が目立ちます。

出典元:instagram

出典元:instagram

特にインドの僧侶やグル(精神的指導者)を想起させるスタイルは、宗教的イメージを連想させる要因の一つです。

また、自然や光を強調した演出、瞑想的な姿勢の映像も、宗教儀式や修行のシーンを連想させやすい構図となっています。

公の場での価値観の表明

インタビューやSNSにおいて、藤井風さんは愛や平和、他者への思いやりを繰り返し語っています。

その価値観自体は普遍的ですが、特定の宗教教義にも通じるため、宗教的な説法のように受け取られる場合があります。

特に、直接的な商業的メッセージよりも精神性や人間性を強調する姿勢は、一般的なポップアーティストとは一線を画し、それが宗教色として認識されることがあります。

海外文化とスピリチュアル要素の融合

藤井風さんは幼少期からクラシック、ジャズ、ポップス、インド音楽など多様な音楽に触れており、作品には宗教音楽的なコード進行や旋律が時折取り入れられています。

こうした要素は、宗教儀式や瞑想音楽を連想させるため、聴く人によっては強い宗教的印象を受ける可能性があります。

受け手の感覚差

重要なのは、この印象が必ずしもネガティブな意味ではないという点です。

一部のリスナーは「精神性が高い」「癒やされる」と肯定的に捉える一方、宗教的な雰囲気に警戒感を持つ層も存在します。

背景知識や価値観の違いによって同じ表現でも受け取り方は大きく異なります。

【参照】

・藤井風公式サイト https://fujiikaze.com/

・サティヤ・サイ・ババ公式サイト https://www.sathyasai.org/

藤井風 スピリチュアル と宗教の違い「HELP EVER HURT NEVER」「LOVE ALL SERVE ALL」をどう捉えるか

藤井風さんの音楽活動において、HELP EVER HURT NEVERとLOVE ALL SERVE ALLは重要なテーマとして繰り返し登場します。

これらの言葉は宗教的背景を持つ一方で、藤井風さん自身のスピリチュアルな表現として再解釈されています。

この2つのフレーズを軸に、スピリチュアルと宗教の違いを整理します。

スピリチュアルと宗教の基本的な違い

スピリチュアル(spiritual)は、個人の内面的成長や精神性を大切にする考え方で、特定の教義や儀式、組織に縛られません。

一方、宗教は体系化された教義、儀式、組織を通じて信仰や価値観を共有する枠組みです。

スピリチュアルは個人の自由な探求が中心であるのに対し、宗教は集団としての信念体系を持ちます。

フレーズの宗教的背景

HELP EVER HURT NEVER(常に助け、決して傷つけない)、LOVE ALL SERVE ALL(すべてを愛し、すべてに奉仕する)は、サティヤ・サイ・ババが説いた言葉として広く知られています。

これらは人種や国境を越えて受け入れられる普遍的価値を表しており、宗教の教義でありながらも、スピリチュアルなメッセージとしても成り立ちます。

藤井風さんによる再解釈

藤井風さんはこれらの言葉をアルバムやライブのテーマに据えることで、宗教的文脈を超えた普遍的な愛と奉仕の精神を音楽に落とし込んでいます。

特定の宗教組織への帰属や布教活動ではなく、音楽を通して個人の心に響かせる形で表現しています。

この姿勢は、宗教的な教義の枠組みよりもスピリチュアルな自由さに近いものです。

ファンの受け取り方

ファンの間では、この2つのフレーズが宗教色を帯びていると感じる層と、純粋にスピリチュアルなメッセージとして受け取る層に分かれます。

後者は、これらを日常生活の指針や心の支えとし、特定の信仰に結びつけずに活用する傾向があります。

| 視点 | 宗教的解釈 | スピリチュアル的解釈 |

|---|---|---|

| 出典 | サティヤ・サイ・ババの教え | 普遍的な愛と奉仕の理念 |

| 実践方法 | 教義や儀式を通じた実践 | 日常生活や人間関係での実践 |

| 目的 | 信仰心の深化 | 内面的成長や心の平和 |

| 関わり方 | 組織や集団に属する | 個人の自由な探求 |

まとめとしての位置づけ

藤井風さんにとってHELP EVER HURT NEVERとLOVE ALL SERVE ALLは、宗教的背景を踏まえながらも、音楽という枠組みの中で自由に再解釈されたスピリチュアルメッセージといえます。

そのため、宗教というよりも、誰でも共感できる生き方の指針として機能しているのです。

【参照】

・藤井風公式サイト https://fujiikaze.com/

・サティヤ・サイ・ババ公式サイト https://www.sathyasai.org/

海外でも通じた藤井風のスピリチュアル 。バイラルや英語発信が与えた影響

藤井風さんのスピリチュアルな要素は、日本国内だけでなく海外でも広く認知されるようになりました。

出典元:instagram

出典元:instagram

その背景には、SNSを介したバイラル拡散と、英語を効果的に活用した発信戦略があります。

特に国や文化を超えて共感を得られる普遍的なメッセージ性は、音楽だけでなくライフスタイルの一部としても受け取られています。

英語発信による国際的共感

藤井風さんはインタビューやSNS投稿、楽曲の歌詞やタイトルで積極的に英語を用いてきました。

HELP EVER HURT NEVERやLOVE ALL SERVE ALLといったフレーズは、言語の壁を超えて理解できるシンプルかつ力強い表現であり、国際的なリスナーにも直感的に意味が伝わります。

さらに、英語でのメッセージ発信は、海外メディアやインフルエンサーによる紹介を促し、短期間で幅広い層へ拡散されました。

バイラル化の要因

YouTubeやTikTokでのライブ映像やインタビュークリップは、字幕や翻訳を加えたファンによって多言語化され、海外ファンコミュニティの形成を後押ししました。

また、アルバムや楽曲が配信開始と同時に海外のプレイリストに登録されるケースも多く、音楽ストリーミングサービスによるレコメンド機能が拡散を加速させています。

海外文化との親和性

藤井風さんのスピリチュアルな価値観は、ヨガやマインドフルネスといった西洋でも普及している精神性の文化と高い親和性があります。

インド的な思想背景を持つフレーズや、自然・調和を重視した映像美は、宗教的な枠組みを超えてライフスタイルの一部として受け入れられやすい傾向があります。

この点が、日本特有の文脈を知らないリスナーにも受け入れられる理由の一つです。

海外メディアでの取り上げ

欧米やアジア圏の音楽メディアは、藤井風さんを単なるJ-POPアーティストではなく、「東洋的な精神性と現代的ポップスの融合」という独自のジャンルとして紹介する傾向があります。

こうした報道は、スピリチュアルな側面が文化的価値として認められたことを示す事例といえます。

【参照】

・藤井風公式サイト https://fujiikaze.com/

・Spotify公式ブログ https://newsroom.spotify.com/

まとめ:藤井風 スピリチュアルの正しい向き合い方と情報リテラシー

藤井風さんのスピリチュアルな側面は、音楽性やパフォーマンス、発信するメッセージのすべてに深く関わっています。

ただし、その背景には宗教的な要素や海外思想の影響が含まれており、受け取る側の姿勢が重要になります。

ここでは、正しい向き合い方と情報リテラシーの観点から整理します。

情報の背景を理解する

藤井風さんの発言や作品には、サティヤ・サイ・ババの教えやインド哲学、西洋のスピリチュアル思想など、複数の文化的背景が混ざり合っています。

これらを単純に宗教的な布教と結びつけるのではなく、文化や歴史の一要素として理解する姿勢が求められます。

信頼できる情報源の確認

インターネット上では、藤井風さんに関するスピリチュアル情報が事実と推測を混ぜて拡散されることがあります。

こうした情報に接する際は、公式サイトや本人の直接発信、信頼できる報道機関の情報と照らし合わせることが重要です。

特にSNSでの短い切り抜き動画や要約記事は、文脈が欠けて誤解を招くことがあります。

個人の価値観との距離感

スピリチュアルなメッセージは、共感や感動を与える一方で、個人の価値観や宗教観と衝突することもあります。

そのため、藤井風さんの表現を自分の人生にどう取り入れるかは、無理のない範囲で選択することが大切です。

メッセージを日常の中でどのように活用するかは個人の自由であり、必ずしも全面的に受け入れる必要はありません。

| 向き合い方 | 具体的な行動例 |

|---|---|

| 情報の背景を調べる | メッセージやフレーズの出典を調べる |

| 情報源の信頼性を確認 | 公式サイトや公的機関の情報を参照 |

| 無理のない距離感を保つ | 共感できる部分だけを生活に取り入れる |

情報リテラシーの重要性

藤井風さんのスピリチュアルな表現を正しく理解するには、感情的な反応だけでなく、情報を批判的に精査する能力が不可欠です。

情報リテラシーを高めることで、事実と憶測を見分け、作品やメッセージの真価を適切に評価できます。

【参照】

・藤井風公式サイト https://fujiikaze.com/

・総務省 情報通信政策研究所 https://www.soumu.go.jp/

[まとめ]藤井風・スピリチュアルの多面的な魅力と論点整理

-

歌詞やMVに覚醒や波動の象徴が込められている

-

ハイヤーセルフを意識した自己解説が音楽に反映されている

-

『花』や『帰ろう』で死生観や生命循環を描いている

-

前世や輪廻を示唆するモチーフが散りばめられている

-

恋愛表現にツインレイの概念を重ねる解釈が存在する

-

『grace』や『まつり』などでスピリチュアル性を音楽的に表現している

-

サイババの生まれ変わり説が一部で語られている

-

サイババ写真やグッズの話題がファンの間で共有されている

-

宗教くさい・宗教っぽいと評される理由が言及されている

-

「HELP EVER HURT NEVER」や「LOVE ALL SERVE ALL」の理念が精神性を示している

-

英語での発信が海外にもスピリチュアル性を広めている

-

バイラルヒットによる国際的な注目が高まっている

-

ファンやメディアによる多様な解釈が生まれている

-

公的情報と噂話が混在しやすい分野である

-

情報リテラシーを持って受け止める必要がある

藤井風をもっと知る関連記事はこちら👇

👉藤井風の父親の人物像と教育方針や音楽的才能への影響を徹底解説

👉藤井風の両親・喫茶ミッチャムと音楽教育の秘話&現在の暮らし徹底解説

👉藤井風の高校時代を完全解剖!岡山城東での入試伝説の真相に迫る

👉藤井風の結婚の真相と噂まとめ!理想の相手像から最新交際情報まで

コメントを残す